La cinéaste internationale Rebecca Sommer tourne des séquences pour son film sur les droits des autochtones à la Feria Internacional del Aqua, 2010. Crédit : kris krüg (Flickr)

« Il était une fois… » l’histoire des autochtones. Mais ceci n’est pas un conte de fée, c’est un documentaire. Celui de l’image des peuples premiers et de son évolution, sur plusieurs continents. Qu’ils soient dépréciés, mis en altérité, romantisés ou secourus, lorsque les peuples autochtones sont racontés ou représentés au cinéma par des Occidentaux plutôt que par eux-mêmes, leurs images et leurs histoires ne peuvent être qu’inexactes et inauthentiques. Nos œuvres y ont alors valeur de fiction, à la différence que notre vision imaginaire prétend raconter le réel.

Nous vivons à l’heure paradoxale des mots “dièses” (ou hashtags) d’un jour sur les réseaux sociaux, des vidéos de 30 secondes voulant expliciter des sujets complexes ou des programmes politiques guidés par des capitaines d’industries, à l’heure des modes éphémères et – en même temps – des appels à la reconnaissance, voire à la réécriture d’une «Histoire nationale» (parfois aussi appelée «roman national») qui puiserait ses racines aussi loin que possible dans l’Histoire, avec un grand «H». Cette aspiration, partagée par de nombreux États et gouvernants, laisse souvent peu de place aux nuances, aux diversités d’opinions, aux différents autant qu’aux différences.

L’altérité autochtone

En cette époque extraordinairement frénétique de notre espèce, les individus et groupes qui préservent le mieux la mémoire de cette humanité, voire son identité profonde, restent ceux qui vivent directement cette histoire quotidiennement dans des traditions immémoriales ; des humains comme vous et moi qu’on a fini par appeler, comme pour s’en distancer, s’en démarquer : les autochtones.

Ce terme (et aussi celui d’«indigènes» dans le monde anglophone et hispanophone) est également accepté et adopté par les premiers intéressé.es, grâce notamment au travail de groupes représentatifs à l’ONU, comme pour se distancer en retour des civilisations occidentales, avec lesquelles ils entretiennent des relations de plus en plus intimes, multiples et complexes. Parfois présents dans les médias et les arts visuels, les nombreux peuples premiers sont rarement représenté.es par eux-mêmes, mais plutôt par des membres actifs d’une tribu ou d’un groupe ethnique.

Lorsque des scripts entiers de films ne sont pas entièrement écrits à leur place, ce sont encore trop souvent des personnes qui n’ont rien à voir avec ces groupes qui les représentent (visuellement ou/et administrativement). Ainsi distordue, moulée à la vision occidentale ou d’une nation donnée, cette mémoire s’étiole, se floute et s’oublie aussi rapidement qu’une série Netflix… sauf qu’il ne s’agit pas ici d’une histoire créée de toute pièce dans un studio californien ou hongkongais ; il s’agit de la mémoire commune de l’humanité, sur six continents.

Documents à l’appui, explorons ce que les sociétés occidentales ont fait de la représentation des peuples premiers à travers le septième art depuis plus d’un siècle.

Perception erronée derrière la caméra

« La perception est autant une menace que les lois contre la souveraineté. Nous devons reprendre le contrôle de notre image. »

Wilma Mankiller, cheffe tribale Cherokee, 1995.

Écrire sur le cinéma autochtone, c’est d’abord tenter de définir qui est autochtone et pourquoi. Disons-le d’emblée : c’est une tâche quasi-impossible, tant on trouve de définitions contredisant les statuts et les réalités des un.es et des autres.

Néanmoins, en 1987, le Groupe de travail sur les peuples autochtones (GiTPA, organe de la Sous-commission des droits humains des Nations Unies, en majorité constitué de représentant.es autochtones de tous les continents) propose une définition qui prime encore aujourd’hui :

« Communautés, populations et nations (…) qui, liées par une continuité historique avec les sociétés antérieures à l’invasion et avec les sociétés précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, s’estiment distinctes des autres segments de la société qui dominent à présent sur leurs territoires ou parties de ces territoires. Elles constituent maintenant des segments non dominants de la société et elles sont déterminées à préserver, développer et transmettre aux futures générations leurs territoires ancestraux et leur identité ethnique, qui constituent la base de la continuité de leur existence en tant que peuples. »

GiTPA

Le cinéma faisant partie de la culture populaire dans tous les pays, il est l’un des outils de la transmission de cette identité par les indigènes, bien qu’abordé tardivement par ces derniers. D’un point de vue cinématographique, on parle de « Quatrième cinéma » pour définir la production réalisée en partie ou en totalité par des membres d’un groupe autochtone. C’est le cinéaste et écrivain maori Barry Barclay (Ngati Apa) qui propose ce concept, lors d’une présentation à l’Université d’Auckland en 2002 :

« J’ai inventé cette expression de « Quatrième cinéma » pour ma propre satisfaction. (…) Elle vient s’ajouter au Premier, Second et Troisième cinémas qui vous sont familiers, le Premier cinéma se référant au cinéma étatsunien, le Second au cinéma d’art et d’essai et le Troisième étant le cinéma du prétendu tiers-monde. (…) Les Premier, Second et Troisième cinémas émanent d’Etats-Nations modernes. D’un point de vue autochtone, ils sont des cinémas d’envahisseurs ».

Point de vue de l’homme blanc

Afin d’illustrer son propos, nous pouvons citer Les Révoltés du Bounty (Lewis Milestone et Carol Reed, 1962) qui raconte une fameuse mutinerie de 1789 au large de Tahiti. Durant l’ensemble du film, la caméra suit le point de vue de « l’homme blanc » (le colon anglais) depuis son bateau – reprenant ainsi la perspective du romancier Jules Verne, auteur originel de la nouvelle qui inspira ce film. Lorsque l’équipage met pied à terre, la caméra le suit et reste avec lui. Ce qui fit dire à Barry Barclay : « l’homme blanc, même une fois sur le rivage, filmera toujours du point de vue de l’orthodoxie nationale à laquelle il appartient. Il n’y a aucune raison logique pour qu’il agisse autrement. »

Cette fracture reflète tout à fait les premiers temps du cinéma (français comme américain) d’inspiration littéraire avec, notamment, les fameux « dime novels » qui relèguent l’amérindien à quelques mots (« Hugh ! ») et cris de guerre. Ainsi, les très courts métrages Buffalo Dance et Sioux Ghost Dance réalisés par Laurie Dickson et sortis des studios Edison en 1894, signent les premières mises en scène cinématographiques des amérindien.nes par des colons. Les autochtones filmé.es font d’ailleurs partie de la troupe de Buffalo Bill, célèbre pour la théâtralisation de scènes de batailles entre armée américaine et guerriers amérindiens. Notons au passage que la Sioux Ghost Dance (danse sioux des esprits) avait été réprimée dans le sang par l’armée américaine quatre ans avant ce film, car considérée comme un acte d’insurrection ; non sans une certaine ambiguïté, le cinéma de Dickson la fait passer dans le domaine du folklore, tout en la rendant plus acceptable auprès du public américain.

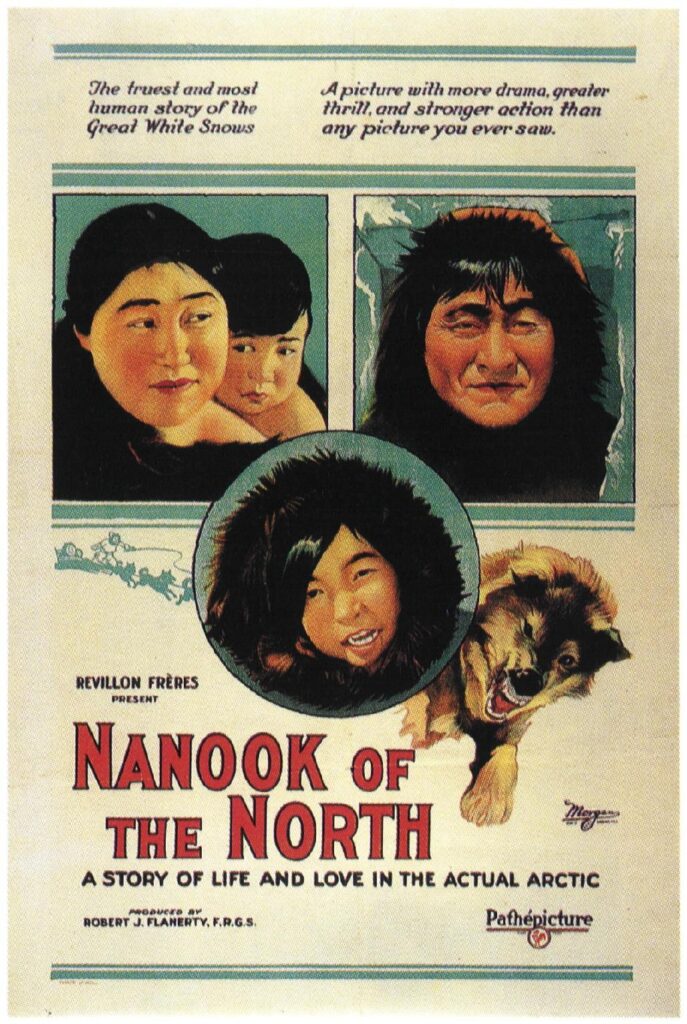

Crédits image : Robert J. Flannery / Pathé Pictures, 1922.

Côté européen, il faudra attendre 1900 pour que l’Exposition universelle de Paris fasse apparaître les premières images, mises en scène dans le cadre de la colonisation de territoires lointains (Indonésie, Maghreb, Afrique de l’Ouest, Etats-Unis, etc.). Là encore, le point de vue artistique est unilatéralement occidental et colonial. Ce n’est qu’en 1922 qu’émerge un premier documentaire long-métrage franco-américain sur les inuits d’Inukjuak (Québec) : Nanouk l’esquimau. Malgré sa qualité documentaire et un casting d’acteurs 100% inuits, le script, la mise en scène, les attentes financières et le battage médiatique autour du film et de ses « personnages » relèvent plus, là encore, de la superproduction que d’une documentation ethnographique.

Citons au passage : In the Land of the Head Hunters (Au pays des chasseurs de tête, 1914, réalisé par Edward S. Curtis) en territoire kwakwaka’wakw ; ou encore The Silent Ennemy (L’Ennemi silencieux, Harry P. Carver, 1930). Pour ce dernier film, une équipe d’acteurs entièrement ojibwée est employée, mais la réalisation et la production restent « anglo-américaines ». Ce film incarne parfaitement le paradoxe de son époque : d’une part, l’urgence de « fixer » à l’écran le mode de vie amérindien dans l’imaginaire collectif à une époque où la population amérindienne diminue à seulement 200 000 personnes au total. Et, d’autre part, le désintérêt général du public depuis les années 1910 pour la véracité des représentations des premières nations, au cinéma comme en société.

L’imaginaire de l’autochtone barbare

Avec le développement du Western à partir des années 1930, «sauvages», «brutes sanguinaires» et «pillards» deviennent des mots fréquemment et ouvertement associés aux Premières Nations américaines dans le cinéma hollywoodien (voir notamment Stagecoach, de John Ford, 1939) ; image dont elles mettront plusieurs décennies à s’en débarrasser. Ailleurs, une instrumentalisation des populations autochtones par l’image existe également, parfois à des fins de propagande gouvernementale.

Dans la Russie stalinienne se met en place une mise en scène cinématographique de la libération des Tchouktches par le pouvoir central. Ce sont en réalité les prémices des grands projets miniers et gaziers russes du XXe siècle qui se déroulent sous couvert de communication et de développement. Néanmoins, l’ensemble du cinéma sibérien trouve un développement à partir des années 1970, notamment autour des écrits de Louri Rytkhéou, qui passe régulièrement du roman au scénario et entraîne une génération de réalisateurs et de scénaristes tchouktches derrière lui.

Plus récemment, certaines comédies, sous la forme de série-fleuves télévisées très populaires parmi différents publics, peuvent faire preuve d’un certain racisme sous prétexte de parodie. C’est le cas de La paisana Jacinta (1999-2004), diffusée en «prime time» au Pérou et faisant intervenir une amérindienne quechua dans un contexte d’immigration urbaine où l’héroïne concentre tous les stéréotypes des populations andines, attirant sur elle les moqueries (y compris de sa propre ethnie). Le Comité pour l’élimination des discriminations raciales est saisi en 2014 par une association quechua, qui obtient gain de cause la même année – après toutefois 15 ans de procédures et de diffusion télévisée. Malgré cela, et après le succès commercial de la série, un film (La paisana Jacintha : en búsqueda de Wasaberto, d’Adolfo Aguilar, 2017) puis sa suite en 2019 ont été produits au Pérou, rencontrant un énorme succès national.

Syndrome du sauveur blanc

Enfin, une bonne intention artistique peut parfois se retourner contre une œuvre : Danse avec les loups (Kevin Costner, 1990) incarne parfaitement un point de vue occidental qui aurait adopté une politique de discrimination positive envers les amérindiens Lakota dont le film présente une communauté. Cette fois ce sont des anglo-américains blancs que le film condamne sans appel et sans rédemption, tandis que d’autres tribus amérindiennes (notamment Pawnee) restent présentées avec des traits « sanguinaires » et « féroces ». Pour preuve, le chef Pawnee n’a pas de nom durant tout le film, contribuant à le distancer et à le rendre plus barbare à des yeux occidentaux. Ce film, comme d’autres, inscrit dans l’imaginaire d’un large public international l’image d’un amérindien à jamais victime et disparaissant du monde irrémédiablement… un message sans nuance, contre-productif pour les autochtones représenté.es – et factuellement faux.

En cette fin de XXe siècle, on assiste à ce que le critique américain Matthew Hughey qualifie de « syndrome du sauveur blanc » pour parler de la vision hollywoodienne dans laquelle les amérindien.nes sont phagocytés et qui infuse dans le cinéma américain du début du XXIe siècle. Depuis Mission (Roland Joffé, 1986) ou Le dernier des Mohicans (Michael Mann, 1992) jusqu’à Avatar (James Cameron, 2009 et 2022), en passant par Pionniers malgré eux (Peter Markle, 1994), Légendes d’automne (Edward Zwick, 1995) ou encore Grey Owl (Richard Attenborough, 1999), l’« Indien » ne sert que de prétexte ou de faire-valoir à la grandeur de l’«homme blanc» qui, imprégné d’une morale profondément messianique, trouve seul une rédemption, laissant de côté le point de vue de l’«autre» et ignorant la quasi-intégralité des cultures et de l’expression autochtones.

Plus qu’une présence faussée, c’est une absence totale de gouvernance artistique autochtone dans les films grand public – aux États-Unis comme ailleurs – qui marque le tournant du XXIe siècle. La culture amérindienne, souvent parodiée, rarement véridiquement représentée sur les écrans de cinéma, semble aujourd’hui encore jouer le rôle de minorité oubliée du cinéma, tant les films qui lui sont encore consacrés semblent la condamner au drame. Une vision hautement politisée de populations qui n’ont eu de cesse, au contraire, de se battre pour une juste représentation et de transmettre leurs cultures dans une continuité ancestrale.

Pierre-Emmanuel Largeron pour Fsociété.

Références :

- Sébastien Bohler, Où est le sens ?, éd. Robert Laffon, 2020, pp. 22-33.

- Sophie Gergaud, Cinéastes autochtones, la souveraineté culturelle en action. éd. Warm, 2019.

- Barry Barclay, Celebrating Fourth Cinema, Magazine Illusions, 2003, pp.1-7.

- Angela Aleiss, Making the White Man’s Indian: Native Americans and Hollywood Movies, Westport, Conn. 2005, p. 145.

- Matthew Hughey, The White Savior Film : Content, Critics, and Consumption, Philadelphie, Temple University Press, 2014.