Photo : UNRWA, par Ashraf Amra (14 août 2024, bande de Gaza).

Article de Sanaa de 1monde à l’endroit (Juillet 2025).

Dès le début d’une pensée d’écriture autour de ce sujet j’ai ressenti une culpabilité à l’idée de tergiverser autour du génocide des Palestiniens, en périphérie de leurs souffrances, comme s’ils n’étaient qu’en toile de fond, et que nous Occidentaux bien lotis nous nous permettions de parler de nous et de nos affects, à l’image du gars du groupe qui ramène toujours tout à lui. Il est donc d’ores et déjà essentiel pour moi de rappeler que mes frères palestiniens sont au cœur de chacune de ces lignes, que la personne confortable que je suis est constamment ramenée à la lutte de ce peuple avec lequel je fais communion en cœur et en âme.

L’origine de cet écrit tiens à une phrase. Celle d’un ami dont les mots prononcés avec bienveillance n’ont cessé de me faire réfléchir. « Je crois que tu te surinvestis émotionnellement par rapport à ce qu’il se passe du côté palestinien ». Je me suis immédiatement défendue d’être dans l’excès parce que j’accuse justement et sans détour les autres, ceux qui n’investissent pas suffisamment d’émotions face ce qu’il se passe, sont en dessous de la cause. C’est clair, je suis surinvestie autant qu’eux sont “sous-investis”.

Le vrai malade est l’indifférent

Si je réagis à vif, c’est bien parce qu’il y a un constat qui ne cesse de me tourmenter depuis le début de cette situation. A savoir qu’il est possible pour une majorité de la population de soutenir pleinement Israël, d’être émotionnellement touché mais pas au point de se mobiliser, ou bien de s’en désintéresser. C’est à ces deux dernières catégories que je vais m’intéresser car ce sont ceux (à l’image de mon ami, de mes proches, de ma famille) avec lesquels un fossé de plus en plus grand se creuse. Pas une fracture nette, pas une discorde, mais une lente et silencieuse distance qui érode un lien autrefois solide.

En acceptant de reconnaitre que j’engage énormément l’affect vis-à-vis de cette situation, je dois tout d’abord expliquer que ce débordement émotionnel ne s’inscrit pas dans une inertie du pathos, mais plutôt dans une tentative de mise en action protéiforme. Par ailleurs, la constante recherche d’enrichissement de mes connaissances sur le sujet par la lecture et le relais d’information par l’écriture et sur les réseaux sociaux sont devenus mon quotidien et le moyen de ne pas laisser l’émotion me noyer totalement.

D’autre part, un débordement émotionnel n’est à mon sens qu’une manifestation normale de ce à quoi nous faisons face. L’excès est souvent associé à un objet déviant, presque pathologique. Or dans ce cas précis, ma conviction est que l’excès ne se définit pas comme tel, mais subit au contraire un inversement des valeurs. Ce que l’on met derrière “excès” dans ce contexte, devrait être la norme en réalité.

Suis-je en train d’enjoindre toute la population à tomber dans l’excès émotionnel ? Oui, dans une certaine mesure, car il nous faut admettre que la rationalité, les faits objectifs historiques désaffectés ne suffisent pas à générer une mobilisation de masse.

“L’ère du vide”

Dans une société hyper individualisée, c’est bien l’émotionnel qui régit les individus et se trouve à l’origine de tout mouvement. En revanche, on peut déplorer que l’individu hypersensible et autocentré ne se mobilise que pour lui-même. L’affect, l’émotion ne sont utiles qu’à le faire changer et évoluer dans un processus de développement personnel et de quête d’une meilleure qualité de vie, qui est devenu sa seule fin en soi. Voici que s’émouvoir, se révolter intérieurement face aux atrocités en cours aura même plutôt tendance à replier davantage les individus sur eux même. Plus ils sont conscients, touchés par tant d’injustice et de misère, plus ils veulent s’en préserver, ne pas regarder, se recroqueviller sur eux et leur petite famille dans le cocon qu’ils ont durement travaillé à se créer.

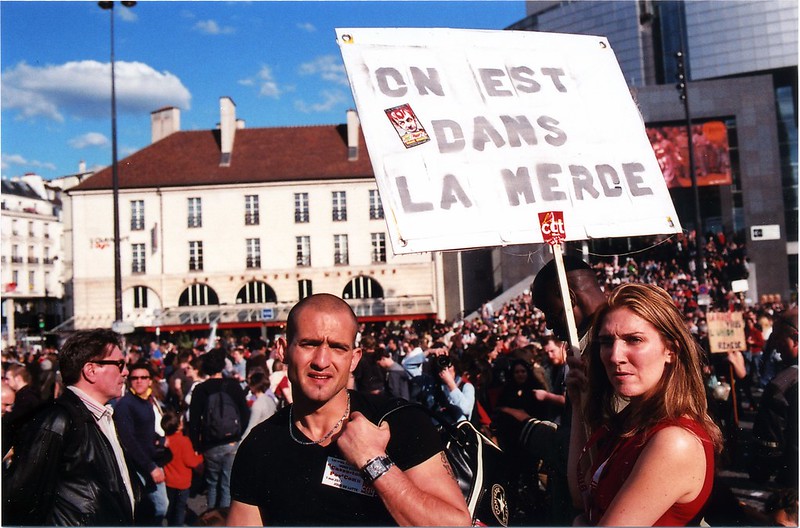

C’est ce que décrit Gilles Lipovetsky dans “L’ère du vide” où il décortique ce qu’il se produit dans tous les pans de la société moderne : l’individu s’est extirpé du champ collectif au profit d’un repli dans la sphère privée. J’en reviens alors à mon ami (dont je parle au début de cet article) qui est aujourd’hui en préretraite d’une carrière engagée dans le militantisme syndical et qui déplore souvent, à raison, le phénomène de désinvestissement généralisé de la lutte syndicaliste. Les individus de la société liquide sont vides de toute implication pour les questions qui les concernent au plus près, comme au plus loin.

Forte de ces constats, quelle autre stratégie utiliser auprès de mes concitoyens que celle de miser sur le dernier tissu sensible et nerveux du corps humain, ce tendon d’Achille qu’est l’affect, pour tenter de susciter ne serait-ce qu’un élan minime ou servant des intérêts égotiques ? C’est une première étape pour éveiller dans un premier temps l’intérêt et l’ouverture vers la connaissance plus rationnelle. Mais pour entamer une implication ou une mise en action, le fait de se sentir concerné doit d’abord naître, sans quoi il n’y a pas de mobilisation possible dans le réel.

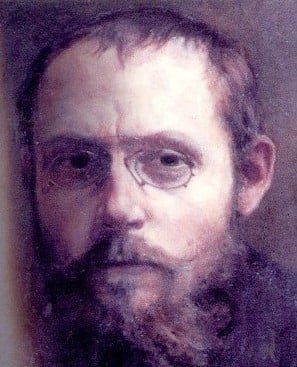

La figure de Charles Péguy

J’en reviens à l’inquiétude de mon ami et aux questionnements implicites qu’elle fait émerger : Pourquoi est-ce moi qui me “sur investis” et pas eux ? Est-ce dû à ma plus grande sensibilité, humanité, ou parce que je suis une meilleure personne, plus altruiste ? Absolument pas. Ce n’est pas dans ce genre de jugements de valeurs qu’il faut penser cette différence de réaction.

Dans ce mouvement pro palestinien issu de la population civile on retrouve une pluralité de parcours et de motivations internes et psychiques qui parfois amènent à une identification au peuple palestinien (être musulman, d’origine arabe ou d’un pays ayant été colonisé par exemple), et autant d’autres raisons qui n’ont rien à voir avec une identification culturelle ou historique. Le fait est que tous ces facteurs internes ne peuvent suffire à expliquer à eux seuls les phénomènes marqués par l’implication versus l’indifférence. Il apparait alors que la réponse peut se trouver dans le passé à travers la figure de Charles Péguy lors de l’affaire Dreyfus.

Lorsqu’elle éclate en 1894, l’affaire Dreyfus va bouleverser toute la société française pendant douze ans, en la divisant profondément entre deux camps distincts, les “dreyfusards” et les “anti-dreyfusards”. L’un des plus mythiques dreyfusards fut Charles Péguy qui considérait l’affaire comme une des plus grandes iniquités du siècle. Socialiste idéaliste, épris de justice et engagé, il pensait au départ que cette erreur judiciaire serait un superbe convertisseur des consciences. C’est à tout autre chose qu’il se confronta et qui le changea en profondeur.

D’abord, son implication émotionnelle dans la défense du capitaine Dreyfus eut des impacts importants dans sa vie personnelle, tant les ruptures et divorces amicaux furent nombreux. Ce qui sous-tendait le débat était bien sur une division entre antisémites et philosémites. Il écrivait à ce propos :

“Silencieusement je pense à cette affaire ou nous avons laissé les cadavres des amitiés qui nous étaient les plus chères… je fis pour les arracher de la voie de la tentation qui était pour nous la voie de l’erreur et du crime, des efforts inespérés. Quand nos efforts demeuraient vains, quand nos passions amicales demeuraient frappées de stérilité, nous brisions, nous rompions un parentage, une amitié de vingt ans, comme nous nous fussions rompu le bras droit”.

Il est important de rappeler que cette affaire éclate et divise dans un contexte où l’antisémitisme était de bon ton et s’est cristallisé à cette occasion. Je n’ai aucune hésitation à faire le parallèle entre l’antisémitisme de cette période et l’islamophobie d’aujourd’hui, dont la montée en puissance et la cristallisation se vérifient depuis le début du génocide à Gaza.

Du coté de Péguy, les retentissements ne furent pas seulement humains et amicaux, mais ont marqué son divorce avec le parti socialiste lorsqu’il accusera publiquement les têtes de pont de récupérer l’affaire à des fins personnelles. Or, Péguy était un socialiste authentique, pour lui le premier devoir social est celui d’arracher le misérable à sa misère. Ce que révèle l’affaire Dreyfus, en son for intérieur, c’est la victoire du monde moderne sur les anciens mondes : l’envers radical d’un monde socialiste puisque bourgeois capitaliste, monde où l’on ne croit plus à rien, monde de l’anomie du nihilisme, le monde “de ceux qui font le malin”. Péguy voyait à travers cette affaire une société où l’on œuvre d’abord pour soi et non pour les autres, sans idéaux ni espérances. Il va en développer un rejet profond et irréversible.

Ainsi, c’est l’affaire Dreyfus qui transforma en profondeur Charles Péguy, le ramenant à l’essentiel de la mystique et de l’incarnation et le conduisant à l’activisme, notamment contre le génocide des Arméniens. Que le génocide filmé en direct d’une population civile ne suffise pas à la transformation et à la mobilisation des foules, je ne peux l’expliquer qu’ainsi : le monde moderne et post-moderne les a hypnotisés, ils n’en sont pas encore dégoutés, moi si.

Société de l’apathie générale

Le “procès de personnalisation” de Lipovetsky nous renseigne de façon implacable sur l’apathie ambiante. Le sur investissement de la sphère privée qui entraine la désertion de la chose publique et du collectif relève de ce phénomène dans lequel le consommateur devient purement indifférent, faisant face à l’infini champ des possibles et au libre-service généralisé. L’errance apathique ne peut être que la conséquence d’une atomisation programmée qui régit le fonctionnement de nos sociétés. L’apathie n’est donc pas un défaut de socialisation, mais une nouvelle socialisation souple, décrispée. La désertion sociale ou la désertion des masses n’est que l’accomplissement extrême du système.

Recroquevillés dans nos espaces privés et poursuivant des buts de réussite personnelle, nous sommes saturés, isolés et répondons ainsi d’autant mieux à l’exigence du système : être des individus flottants, ne s’accrochant à rien, sans certitudes, sans opinions absolues, peu motivés ou impliqués dans des engagements vides.

“Ici socialisation et désocialisation s’identifient, au comble du désert social se dresse l’individu souverain, informé, libre, prudent administrateur de sa vie”.

Lipovetsky

A tous les étages, que ce soit dans l’entreprise, à échelle de la nation ou du monde global, plus aucun projet collectif ni historique n’est apte à mobiliser les êtres en profondeur. Dans ce cadre désubstantialisé, plus le droit subjectif à vivre libre s’accentue, plus s’impose le retour aux valeurs humanistes et caritatives, aux droits des humains, écologiques, éthiques, etc. Ainsi, la conscience humaniste ou écologique se diffuse-t-elle paradoxalement sans que l’individu n’ait jamais à devoir renoncer à soi ? Ces nouvelles normes plus morales, plus éthiques n’amènent en réalité qu’une exigence de qualité de vie supérieure. Partout l’abnégation disparait au profit de la passion pour l’égo, Lipovetsky poursuit :

“La culture sacrificielle est morte, nous avons cessé de nous reconnaitre dans l’obligation de vivre pour autre chose que pour nous même”.

Dans le cas des engagements et des luttes, il devrait y avoir en principe une articulation entre le pathos (donc les affects), le logos ou la connaissance et l’ethos (c’est à dire ce qui convoque les valeurs). Or, force est de constater que concernant l’affect autant que l’ethos, tout est réorienté vers le sujet narcissique. Au niveau du logos, les inversions, les mensonges et la propagande mettent à mal l’accès à une pensée juste et rationnelle.

La douleur face à l’horreur

Avant de me retrouver à regarder quotidiennement le massacre des Palestiniens sur mon smartphone, je n’étais pas dans d’autres considérations que celles du développement personnel et artistique, d’un désinvestissement généralisé même dans mon métier pourtant engagé, le tout au profit de la réalisation d’un cocon de vie, à la recherche de ma “voie”, de ma “vocation ”, de mon épanouissement. Tels étaient les leitmotiv de mon existence.

Je n’ai pas vu venir immédiatement le crescendo d’abominations auxquelles nous allions être confrontés. Je pensais au début comme l’avait cru Péguy en 1894, que le monde allait rapidement et massivement opérer une conversion des consciences. Or, nous n’avons cessé d’assister depuis vingt-et-un mois à un enfoncement vertigineux et sans fin dans l’horreur et la faillite morale. Il ne peut y avoir de retour en arrière en moi-même, c’est de la destruction totale de ma vision du monde dont il s’agit. Ces évènements et surtout leur traitement à travers le monde occidental et arabe amènent à une véritable révélation sur l’empire du mensonge dans lequel je vivais jusqu’alors, révélation qui comme l’a été l’affaire Dreyfus pour Charles Péguy, ne peut qu’entrainer un changement radical de mode de vie.

Il est évident pour moi que tant que chacun n’aura pas pris conscience de l’urgence à recréer et retricoter le tissu collectif, à reconsidérer l’existence avec d’autres objectifs que ceux qui mènent à la seule quête de soi, en somme tant que nous n’aurons pas transcendé cette civilisation, les enjeux les plus proches comme les plus éloignés de nous ne seront plus jamais investis que par une superficielle émotion, jusqu’à ce que nous soyons amenés tragiquement à expérimenter dans notre chair la guerre et la faim. C’est alors que nous serons projetés dans la mise en abyme d’un isolement que nous avons nous même construit et qui précipitera à coup sûr notre destruction.

Je n’aurais de cesse de relayer le témoignage des Gazaouis pendant qu’ils sont exterminés, en faisant tout pour rendre évident aux yeux des autres qu’ils sont un corps collectif conscient, fait d’abnégation et de sens de l’honneur, un grand peuple, derniers résistants d’un monde arabo musulman totalement soumis (à l’exception des Houthis, des Libanais et de l’Iran).

Du petit enfant au vieillard, j’ai vu plus d’humanité de solidarité et de résilience dans les courtes vidéos qui témoignent de leur quotidien qu’au cours de toute ma vie. L’infini respect pour les vivants et les bêtes autant que pour les morts, le respect du sacré dans toute chose et le courage du don de soi sont perceptibles, palpables dans le moindre petit moment capturé au milieu de l’enfer. Assister à leurs souffrances innommables, à cette tentative d’effacement, est une douleur qui s’ajoute à toutes les autres et qui ne manquera pas de désintégrer une grande partie de moi.

A mes amis, ma familles et proches qui ne comprennent pas, ne saisissent pas, je vous dis simplement que tant que ce massacre continuera, je ne serais plus vraiment avec vous. Et même quand ce sera fini, je ne serais plus jamais la même non plus.

Que la lutte du peuple palestinien ressorte triomphante des ténèbres, aux résistants combattants, soignants, journalistes, secouristes, simples civils, valeureux, ils accomplissent ce que nous ne serons plus jamais en mesure d’offrir à qui que ce soit. Vivre et mourir pour la cause.

Sanaa de 1monde à l’endroit (Juillet 2025)