Face à une croissance exponentielle des données informatiques stockées, les supports optiques, disques durs et autres bandes magnétiques ont atteint leurs limites : fragiles, énergivores, volumineux et sources d’exploitation de minéraux rares produisant des gaz à effets de serre. Sans croire aveuglement en la technologie verte pour nous sauver, une solution semble tout de même prometteuse et durable : l’ADN (acide désoxyribonucléique) en tant que capacité nouvelle de stockage.

Savez-vous ce qu’est un zettaoctet ? C’est l’une des prochaines unités de mesures de notre quotidien numérique ; comme le sont aujourd’hui le mégaoctet, le gigaoctet et le téraoctet. Cette dernière étant la plus grande unité pour les «disques durs» grand public en 2024.

Seulement, le zettaoctet nous emmène dans une échelle de nombres plusieurs dizaines de fois supérieure. Pour se figurer ce que représente un zettaoctet en termes de calcul quantique, il faut imaginer 10 puissance 21 octets, soit 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 octets ; sachant qu’un seul zettaoctet est égal à un milliard de téraoctets… Il est d’ailleurs calculé que la taille totale de toutes les données de l’Internet mondial atteint 175 zettaoctets en 2025.

La pollution des données stockées

Mais pourquoi parler ici d’informatique ? Parce que face à une croissance exponentielle des données stockées, les supports optiques, disques durs et autres bandes magnétiques ont atteint leurs limites :

- Fragiles, ils ont une espérance de vie de 5 à 10 ans dans le meilleur des cas et doivent être remplacés, mis à jour et réparés régulièrement.

- Energivores, les centres de données qui les accueillent consomment désormais 2 % de la production électrique mondiale – même si certains s’évertuent à utiliser de l’électricité d’origine renouvelable ou décarbonée -, c’est autant d’énergie indisponible pour d’autres usages, ou gaspillée à faire tourner des machines pour stocker des données dont seulement 20 % sont utilisées quotidiennement.

- Ces supports sont aussi volumineux, car la surface occupée par ces seules infrastructures atteignait, en 2020, 167 km² à travers le monde (soit un peu plus que la surface de la Région de Bruxelles-Capitale, en Belgique).

- Derniers points noirs, mais non des moindres, sur cette liste de défauts déjà trop longue : l’utilisation massive de minéraux rares, donnant lieu à des exploitations en tous genres, et des émissions de gaz à effet de serre déjà supérieures à celui du secteur aérien mondial…

L’ADN, un espoir de durabilité

Toutes choses mises en perspective, il est important de parler de la principale technologie capable de nous faire accéder à l’horizon 2030 à cette capacité nouvelle de stockage, dont le zettaoctet est la principale unité : l’acide désoxyribonucléique, ou ADN, et pourquoi elle représente un enjeu social, écologique et de souveraineté.

Encore une fois, mère Nature et ses milliards d’années d’expérience, fait les choses bien mieux que nous ne pourrons peut-être jamais les faire, en gravant nos programmes génétiques individuels, notre vie entière – et même notre mort – dans de microscopiques capsules cellulaires de quelques nanomètres de diamètre, contenant toutes les informations nécessaires à l’organisation, aux interactions multiples et à la réplication de tout organisme vivant. Ainsi, toutes les données de l’Internet mondial (visible et Dark Web) tiendraient dans l’espace de quelques boîtes à chaussures, s’il était stocké sur de l’ADN au lieu des 35 000 hangars actuels.

Non content de cette efficacité physique à peine concevable pour l’esprit humain, l’ADN est aussi le moyen de stockage de données le plus durable que nous ayons jamais manipulé, puisque du matériau génétique de plusieurs dizaines de milliers d’années est régulièrement déchiffré… la pierre gravée peut être usée par les éléments, réutilisée, perdue, mais l’ADN, enfoui dans la roche, nous apporte encore aujourd’hui des réponses sur nos racines lointaines, notre passé commun, de manière plus fiable qu’aucune autre source archéologique.

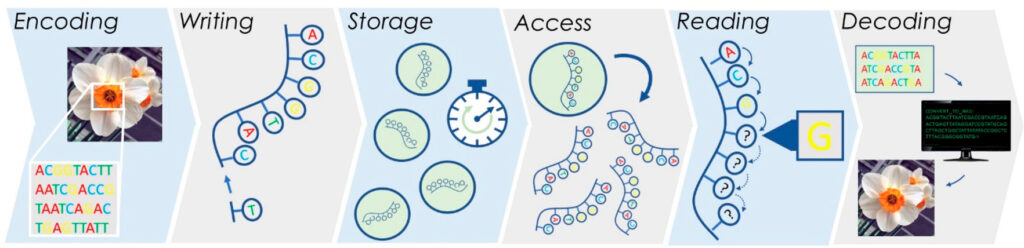

Mais il y a encore plus ! Contrairement à un serveur électronique classique, l’ADN organique ou de synthèse ne nécessite en soi aucun apport d’énergie et aucun entretien particulier pour conserver ses données une fois inscrites en code «quaternaire» nucléique (G, A, T et C pour : guanine, adénine, thymine et cytosine, les constituants de ces fameux rubans génétiques hélicoïdaux à l’échelle nanométrique). Ce code chimique est d’une stabilité exemplaire, pour peu que l’on ait traduit notre code informatique binaire actuel («0» et «1») en code quaternaire «G-A-T-C». L’ADN synthétique est neutre en carbone, biodégradable et réutilisable à l’infini dans de bonnes conditions.

On imagine aisément les économies de matières premières, d’énergie et de place que cette technologie permet, sachant qu’environ 80 % des données générées ne sont jamais ou rarement utilisées (archives publiques hors consultation, archives bancaires et financières, sites indexés et pages archivées, anciens courriels, sauvegardes et archives multimédia, redondances de sécurité, etc.).

Une révolution technologique, voire un bouleversement anthropologique ?

Voici qui, lorsque transféré à l’usage grand public en ce XXIe siècle, fera concrètement passer nos archives locales, nationales et mondiales, d’une échelle de quelques centaines d’années tout au plus, à plusieurs centaines de milliers d’années, tout en diminuant significativement l’énergie et la place nécessaires à ce stockage de longue durée. Autant dire une des révolutions de l’Histoire humaine depuis l’avènement de l’imprimerie.

L’humanité devra alors se penser sur une échelle de temps qui la dépasse largement biologiquement ; forcément, ce nouveau paradigme appellera un changement de conscience collective – peut-être même un apprentissage spécifique – quant à notre rôle et à l’impact de nos actions, à une échelle géologique jamais pensée en rapport direct avec l’Humain, ni en anthropologie ni en philosophie.

Une telle capacité de stockage multimillénaire pourrait bien accentuer les inégalités civilisationnelles, créant un gouffre technologique insurmontable entre les sociétés qui disposent de tels outils – transmettant leurs langues, leurs cultures, leurs richesses et leurs patrimoines – et celles qui, par choix ou par dépit, ne l’utilisent pas. Les plus grandes civilisations historiques, celles qui nous marquent encore aujourd’hui et dont on se souvient, ne sont-elles pas celles qui, le plus tôt, le plus vite, ont maîtrisé la transmission écrite et l’archivage de tous les aspects de leur société ?

Questionnement de notre rapport à la nature

Mais en abordant ce sujet, nous touchons aussi au cœur d’un point sensible de l’Humain : sa relation avec la Nature.

Car, à travers l’usage des technologies humaines dont l’Internet est à présent le centre névralgique, il s’agit bien au fond de redéfinir la place que l’Humanité se crée au sein de son environnement, terrestre mais aussi spatial. En «hackant» une technologie naturelle de plus de 4 milliards d’années pour ses propres fins, l’«Homme» se met dans une situation d’étendre sa mémoire, donc sa présence intellectuelle – voire corporelle – temporelle et spatiale, comme le suggère Julien Le Bot dans son essai illustré «Futurs obsolètes» (Actes Sud, 2024) à travers l’analyse de ce que le modèle américain de la Silicon Valley diffuse au reste de l’humanité par ses différentes expressions du code informatique.

C’est bien l’idée de Destinée manifeste qui transpire à travers le besoin de l’état et de «grands barons» américains de conquérir de nouveaux espaces. L’Amérique ne pouvant plus avancer vers l’Ouest mythique du XIXe siècle, l’espace est, depuis la seconde guerre mondiale, son horizon ultime et toujours renouvelé.

« Cela peut sembler improbable, mais la prochaine frontière du code, c’est l’espace. (…) Ce dont il s’agit, c’est une certaine vision de l’interaction entre le monde et la technologie. Mais également entre l’Humain et le vivant. »

Julien Le Bot, Futurs obsolètes.

Entre autres débats sociaux, cette nouvelle forme de stockage à très long terme de nos données numériques pourrait bien également servir de faire-valoir aux récits exploratoires qu’écrivent actuellement les grands entrepreneurs de la Tech mondiale : depuis le tourisme orbital jusqu’aux explorations robotisées interstellaires de plusieurs milliers d’années, en passant par l’établissement de colonies lunaires et martiennes, le stockage de la donnée numérique dans la durée sera l’une des clés, voire l’une des armes, de ces seigneurs d’une nouvelle féodalité “extra-planétaire“, tout comme les grands propriétaires-marchands du Nouveau-Monde ou des Indes orientales au XVIIe siècle, à qui l’état déléguait avec empressement une part de souveraineté et la gestion des ressources locales, bien souvent sans autre grand projet commun que la perception de quelques rentes.

Préoccupations éthiques

La possibilité de stocker des données numériques personnelles sur de l’ADN pour plusieurs milliers d’années – certains parlent déjà de “double” numérique ou d’”émulation neuronale” pour la transcription numérique de l’ensemble du système neuronal d’une personne – soulève des préoccupations éthiques quant à la manière dont ces données pourraient être utilisées et préservées bien au-delà de la mort physique d’un individu. Outre un questionnement de la définition-même de la mort à l’orée de ces nouvelles pratiques, cela soulève des questions sur le droit à la vie privée, la sécurité des données dans une temporalité encore inconnue en informatique et les implications de la conservation artificielle de tout ou partie d’un être vivant à cette échelle de temps.

Des questions qui s’adressent uniquement aux multimilliardaires de la Tech, nous direz-vous ?

Pas seulement, car à mesure qu’une nouvelle technologie de stockage devient accessible, son utilisation par un public toujours plus large est inévitable, jusqu’à être indispensable à certaines utilisations quotidiennes (comme les disques durs HDD, les CD-Rom ou les disquettes en leur temps).

La question se posera aussi de la définition philosophique et légale de cette «nouvelle» technologie : dérivé et inspiré de l’ADN organique, ce produit de chimie de synthèse n’en reste pas moins très altéré par rapport à son original naturel (un unique brin d’ADN utilisé, segmenté, au lieu de deux plus longs et torsadés, etc.) pour ne pas pouvoir être «lu» et répliqué par erreur par un organisme vivant. Serait-il néanmoins considéré comme issu du vivant (donc “sacré”) par certains observateurs – on pense par exemple à des institutions religieuses dont les voix comptent dans de nombreux pays ? Le débat promet d’être… très humain.

La philosophie occidentale nous apporte cependant déjà quelques pistes de réponse : parce que représentant une forme d’information “en puissance”, une “potentialité” – comme une statue contenue dans un bloc de marbre non-sculpté – le stockage par ADN n’exclue pas, selon Octave Larmagnac-Matheron, philosophe et essayiste, un autre mode de stockage “en acte”, c’est à dire immédiat et sous-tendu par un afflux constant d’énergie, comme le sont nos processeurs et serveurs actuels. Ces deux formes de stockage seraient mutuellement compatibles et complémentaires au regard de la philosophie de tradition hellénistique.

La technologie derrière ce changement d’échelle

Dès 1959, Richard Feynman (prix Nobel de physique 1965) avait suggérée l’utilisation de l’ADN (fraîchement découvert) à des fins de stockage d’information.

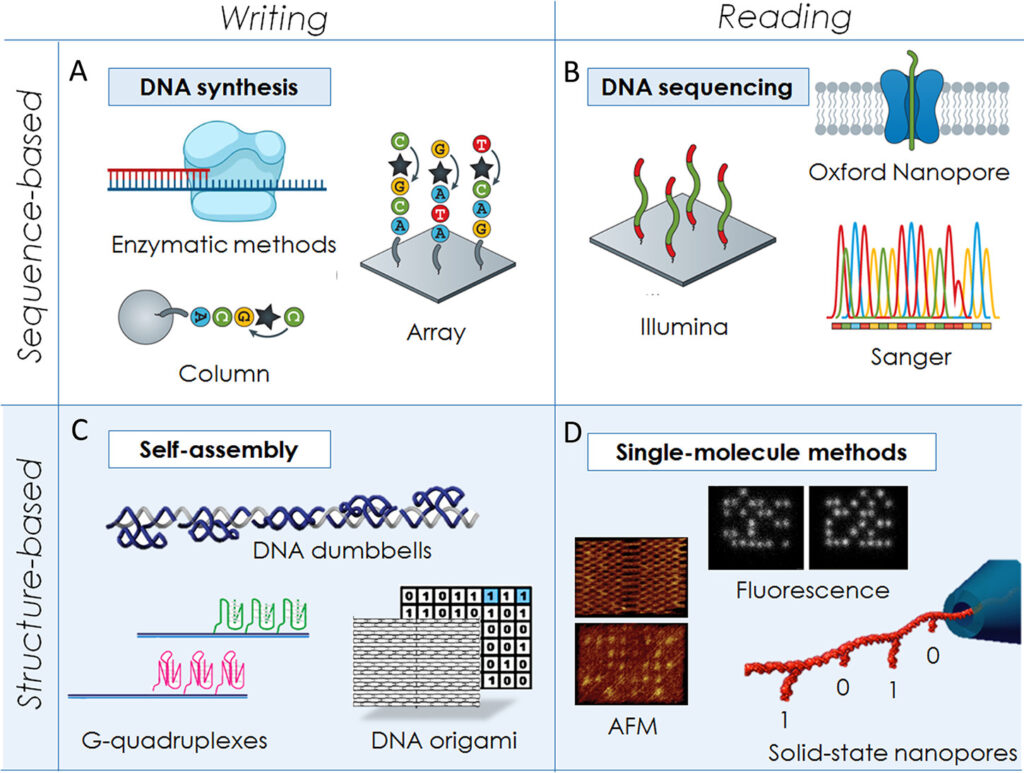

Mais ce n’est qu’au début des années 2010 que celle-ci s’est concrétisée, notamment grâce à l’assistance informatique en biogénétique. Parmi les nombreuses techniques d’écriture par ADN existantes, ceci s’est d’abord réalisé par une approche “structurelle” de l’encodage (où l’on utilise la structure même de l’ADN comme un livre, pour l’encoder et la décoder en langage binaire) favorisée par la recherche anglo-saxonne ; puis à partir de 2018, par une approche plus “organique”, dite “séquencielle”, des chercheurs français Stéphane Lemaire et Pierre Crozet (où l’on utilise plutôt les quatre lettres naturelles d’une séquence d’ADN pour les traduire en langage binaire).

Cette dernière approche semble être technologiquement plus prometteuse que ses alternatives “structurelles” : une donnée informatique binaire (0/1) est transformée en donnée quaternaire (A-C-T-G, où A=C=0 et T=G=1 pour un code à 1 bit par base). Les plasmides ou chromosomes (filaments d’ADN) sont manipulés par des enzymes ou bactéries spécifiquement programmées pour copier ou modifier ces brins d’ADN avec les combinaisons voulues.

Comme aux débuts de l’informatique, l’ingénierie biologique et informatique joue contre la montre et les pas sont tâtonnants. Au début des années 2020, chaque bit d’information pouvait être encodé en 100 secondes, bien trop long pour des applications grand public ou commerciales. Mais ce rythme devrait être divisé par 100 d’ici la fin de la décennie…

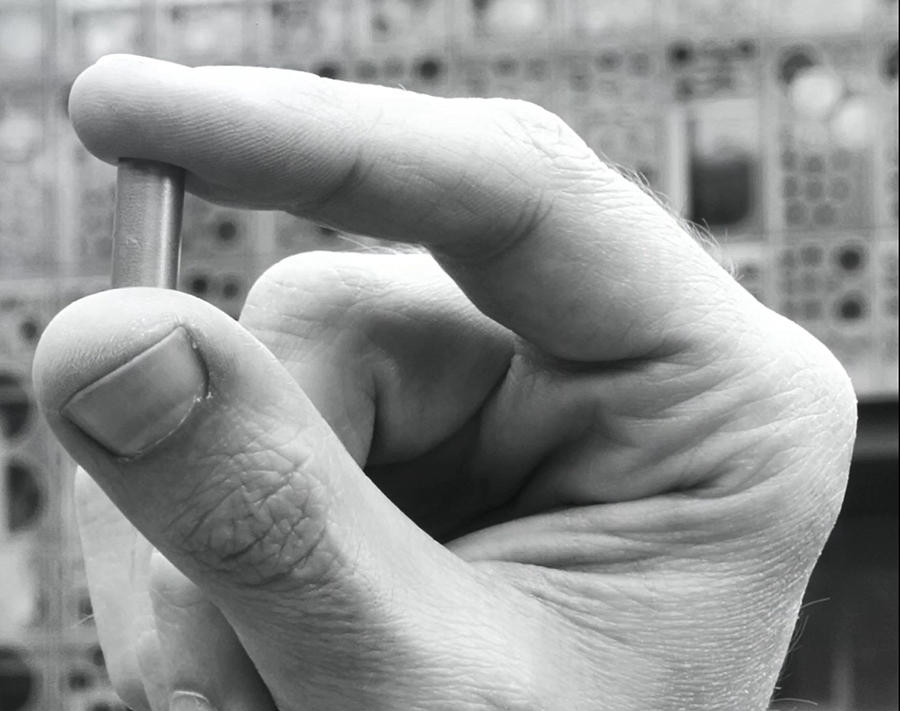

« La lecture de l’information peut être effectuée, comme pour les oligonucléotides, avec des séquenceurs d’ADN nomades qui font aujourd’hui la taille d’une clé USB. »

Stéphane Lemaire (chercheur au CNRS)

Etat des lieux en France et dans le monde

L’Europe peut, dans sa longue et riche histoire technique et scientifique, s’enorgueillir d’accueillir la toute première archive publique sur ADN : en 2021, les Archives nationales françaises accueillent au sein de la célèbre Armoire de fer (construite en 1790 pour résister aux flammes et aux canons et installée dans l’Hôtel de Soubise à Paris) deux petites capsules métalliques, de quelques centimètres cubes, contenant chacune 100 milliards de copies de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne – rédigée par Olympe de Gouges en 1791.

Ces archives d’un nouveau genre, créées par Lemaire et Crozet, rejoignent certains des objets les plus irremplaçables au monde – comme les étalons universels du mètre et du kilogramme, les textes constitutionnels de la France depuis le Haut moyen âge, les originaux du journal manuscrit de Louis XVI et du testament de Louis XIV, etc..

Des collaborations avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et le Parlement européen ont aussi eu lieu depuis 2022.

La technologie des deux chercheurs français derrière cette première mondiale, appelée «DNA Drive», est d’ores et déjà mise en œuvre par deux entreprises : la française Imagene (experte du stockage d’ADN de longue durée à température ambiante) et l’américaine Twist Bioscience (dépositaire de plusieurs brevets dans le domaine de l’encodage d’information par ADN).

Des startups françaises comme PearCode et Cryptonext Security visent également une lecture et une sécurisation cryptographique de ces données, déjà assez difficiles d’accès pour le commun des mortels. Ces entreprises travaillent à un encodage et à une sécurisation «post-quantique» : puisque l’on parle d’une capacité de stockage de plusieurs milliers d’années au bas mot, il s’agit de trouver un type de chiffrement que des ordinateurs quantiques à venir, plus puissants, ne pourraient déchiffrer sans autorisation/clé.

Des erreurs d’encodage et de décodage sont encore fréquentes, mais des programmes informatiques et l’IA sont d’ores et déjà en mesure de corriger ces lacunes : tout comme pour une donnée numérique qui serait transférée en plusieurs paquets, pas besoin d’une unique copie parfaite lorsque les données complètes peuvent être récupérées à partir de plusieurs copies sauvegardées.

Mais surtout, il s’agit pour les années à venir d’un “stockage froid“, c’est à dire des plus de 70 % du Web mondial et de nos données publiques, professionnelles et privées, qui sont stockées à long terme sans nécessité d’accès rapide et régulier : car ce sont elles qui encombrent le plus les serveurs depuis le tournant du XXIe siècle. Depuis 2022, le Laboratoire d’informatique, signaux et systèmes de Sophia Antipolis, est à la pointe de la recherche mondiale sur le sujet, notamment sous l’impulsion de Marc Antonini, directeur de recherche et à travers le programme MoleculArXiv.

Toujours plus ?

En réalité, derrière cette course effrénée au développement de nouvelles technologies ou de nouvelles applications d’inspiration naturelle, se cache la volonté de résoudre des problèmes bien concrets : comment gérer des flux numériques qui dépassent déjà l’échelle de nos infrastructures actuelles ; comment répondre à l’agrandissement constant du nombre d’internautes dans le monde ; comment diminuer au maximum l’impact environnemental et social de ces technologies sur notre santé, notre quotidien et dans nos villes ?

Il semble qu’en ayant trouvé un moyen – bien qu’imparfait – de copier au plus près un processus naturel, l’homme ait, pour une fois, fait preuve d’humilité. L’espoir est donc largement permis à tous ceux qui, comme ces chercheurs, font avancer le progrès humain, non pas quantitativement en imposant des marges, des profits, des nombres, des chiffres à nos vies mais, au contraire, en diffusant des solutions qualitatives et qui permettent de rendre notre impact numérique vivable et durable.

Dans une ère de l’anthropocène, où les langues les moins écrites disparaissent, où les peuples les moins documentés n’ont plus voix au chapitre mondial des décisions politiques, où les moins connectés se trouvent privés de services publics et d’opportunités professionnelles, où des conflits se jouent sur les serveurs du monde entier et où l’Internet mondial est de plus en plus une extension du corps humain et de “l’intelligence artificielle”, les individus, nations et entreprises qui maîtriseront de telles technologies de stockage de bout en bout, avec un chiffrement “post-quantique”, seront ceux qui domineront les écosystèmes des données numériques dans les siècles à venir.

Nul doute qu’il s’agit là d’un critère social, écologique, économique et hautement politique, à plusieurs facettes, qu’il est simplement impossible d’éluder à présent lorsqu’on aborde l’évolution des sociétés dites “occidentales”.

Comme toujours dans l’Histoire mondiale, des forces contraires animent déjà les différentes applications du stockage de données par ADN, cette primitive technologie naturelle reprise par l’humanité en ce siècle d’opportunités et d’inconnus. Gageons que les bienveillants sauront distinguer et choisir ses utilisations les plus durables : c’est à dire celles de liberté, d’ouverture et de partage inconditionnel.

Pierre-Emmanuel Largeron pour Fsociété.

Vidéos pour approfondir :

Autres liens :

- Leader européen de l’impression sur ADN.

- Rapport de l’ADEME (2019) sur l’impact énergétique des centres de données numériques.

- Page d’information sur MoleculArXiv, le principal programme de recherche du CNRS en stockage sur ADN.

- Projet de sauvegarde patrimoniale de l’ensemble des logiciels existants.